物流倉庫や工場において、作業効率を上げるために欠かせない搬送装置が「ローラーコンベア」です。種類によって「フリーロール」や「コロコン」と呼ばれることもあります。

はるか昔、エジプトではピラミッド建造のため、地面に並べた丸太に石材をのせて、転がしながら運搬したとされています。

ローラーコンベアも同じ原理であり、構造はいたってシンプルですが、その特徴や選択方法については詳しく知らない方も多いかもしれません。

本記事では、ローラーコンベアの概要をはじめ、その特徴や選択方法について解説します。

「フリーローラーコンベア駆動化ユニット」に関する無料相談・お見積もりはこちら

目次

ローラーコンベアとは?

ローラーコンベアとは、パイプ状の回転するローラーで搬送物を搬送する装置です。作業効率を上げるために、物流倉庫や工場などで広く利用されています。

ローラコンベアは大きく「フリーローラーコンベア」と「駆動ローラーコンベア」の2種類に分かれます。

フリーローラーコンベアには動力がありません。そのため、搬送物は手で押したり、自重を利用したりして搬送します。重力を利用して荷物を運搬するため「グラビティコンベア」とも呼ばれます。

一方、駆動ローラーコンベアにはモーターが付いており、電力で駆動するのが特徴です。ベルトやチェーンを介してローラーが回転し、その動力によって搬送物を運びます。

ローラーコンベアの4つの特徴

ローラーコンベアには、以下の4つの特徴があります。

- 「金属製」か「樹脂製」が一般的

- ローラーと搬送物の摩擦が少ない

- 改造や変更が簡単にできる

- 構造が単純なので組み立てが比較的簡単にできる

ローラーコンベアを導入する具体的なメリットを理解するため、それぞれの特徴を確認しておきましょう。

「金属製」か「樹脂製」が一般的

ローラーコンベアは「金属製」か「樹脂製」が一般的です。それぞれの特徴は以下の表をご確認ください。

| 金属製 | スチール製 | もっとも一般的で、どのようなサイズでも揃えやすいです。安くて頑丈なのが特徴です。 |

|---|---|---|

| ステンレス製 | 水産加工などの水を扱う現場でよく使われます。 | |

| アルミ製 | 軽量で持ち運べるため、臨時的にコンベアを設置したい場合に便利です。 | |

| 樹脂製 | 金属製と違いサビないため、衛生的な環境を保てます。また、金属と比較して柔らかいため、搬送物を傷つけずに搬送できるのが特徴です。 | |

上記のように、製品の材質によって推奨される用途や設置環境が異なるため、ニーズに応じて適切なローラーコンベアを選定する必要があります。

ローラーと搬送物の摩擦が少ない

ローラーコンベアは、ローラーと搬送物の摩擦が少ないため、大きな力を必要としません。連続的にスムーズな搬送が可能となるため、作業効率が向上します。

注意点として、摩擦が少ないがゆえに、フリーローラーコンベアはもちろん、駆動ローラーコンベアでも上り傾斜を搬送するのは困難です。

上り傾斜を搬送したい場合は、ベルトコンベアの導入がおすすめです。

改造や変更が簡単にできる

ローラーコンベアは、現場のニーズに応じて改造・変更がしやすいのも特徴です。

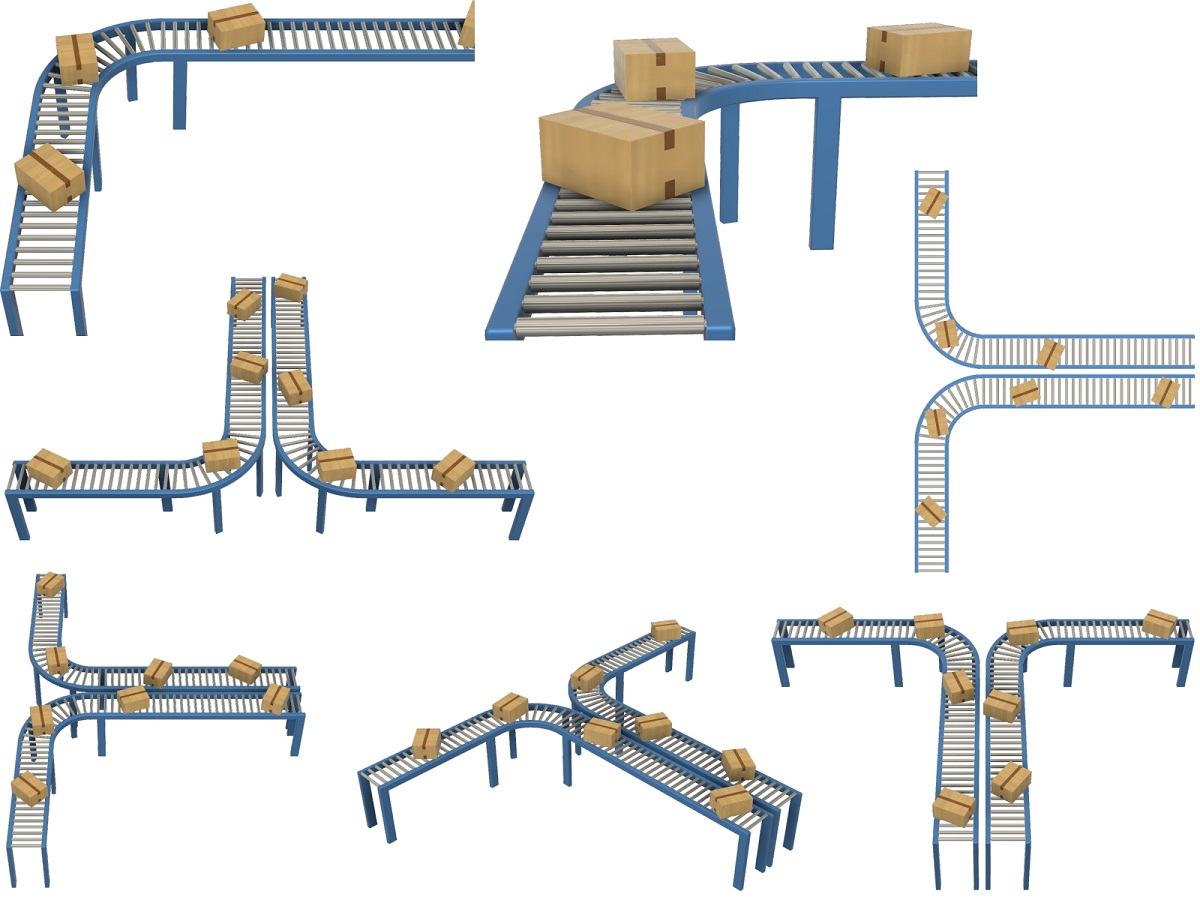

搬送ルートの修正や改善をしたい場合は、ストレートやカーブ、乗りつぎ、ハネ上げなどのタイプを組み合わせて、自由にルートを変更できます。

搬送物の形状やサイズが変わる場合も、ローラーの幅やピッチの変更によって対応可能です。

構造が単純なので組み立てが比較的簡単にできる

ローラーコンベアは構造が単純なので、比較的簡単に組み立てられます。そのため、短い時間で設置でき、導入コストも抑えられるのが特徴です。

また、トラブル発生時も比較的簡単に修理・交換が可能です。そのため、早急に復旧作業が求められる物流倉庫や工場の生産ラインでも対応できます。

【担当者必見!】ローラーコンベアを選ぶ際の5つのチェックポイント

ローラーコンベアを選ぶ際に重視するべき5つのチェックポイントをご紹介します。

- 製品タイプ

- 本体の長さ

- ローラー幅

- ローラー間の距離と脚の間隔

- 傾斜角度

自社倉庫・工場にとって最適な製品を選定するためにも、上記のポイントを確認しておきましょう。

製品タイプ

ローラーコンベアは、以下の4つの製品タイプに分類できます。

| ストレート | シンプルな直線のレイアウトで使用する |

|---|---|

| カーブ | 曲線のレイアウトで、方向転換に使用するローラーをテーパー状にして曲がりやすくしている製品もある |

| 乗りつぎ | 分岐や合流のレイアウトで使用する |

| ハネ上げ | 開閉箇所のレイアウトで使用する |

これらの製品の組み合わせによって、さまざまなレイアウトが実現可能です。また、ローラーコンベア以外にも、用途に応じて多くのコンベアが存在します。

詳しくは「物流倉庫・工場で使用するコンベアの種類と機能を比較!それぞれのメリット・デメリットも解説」で解説しています。

本体の長さ

本体の長さ(機長)は、1.0、1.5、2.0、2.5メートルといったサイズが標準です。現場の搬送距離に合わせて、これらを組み合わせて使用します。

たとえば、距離が10メートルならば、2.5メートルのものを4台、端数が出たら乱尺機長コンベアで対応可能です。

なお、ポータブルタイプを活用する場合は、自社内で取り扱いやすい長さと重量を考慮して選定しましょう。

ローラー幅

ローラー幅とは、ローラーの太さではなく長さ方向の幅を指します。

シンプルなストレートタイプだけで構成されるレイアウトの場合、搬送物の横幅に5センチを加算した寸法が、推奨されるローラー幅です。結果的に、ローラーの端が2.5センチずつ出ている状態となります。

また、ストレートタイプだけでなく、カーブタイプも組み合わさるレイアウトの場合、横幅のほかに縦幅も考慮しなければいけません。そのため、横幅に5センチと縦幅の10%を加算する必要があります。

横幅100センチ×縦幅200センチを想定した具体的な計算は、以下のとおりです。

- 横幅100センチ+5センチ=105センチ

- 縦幅200センチ×0.1=20センチ

- 105センチ+20センチ=125センチ

計算結果は125センチとなるため幅を少し広めにとると、カーブ部分もスムーズに通過できます。

ただし、パレットなどの底面が平たく曲がらないものならば、コンベアのフレームに接触しないかぎり、ローラー幅は多少狭くても構いません。狭すぎると搬送が不安定になり、商品が落下する危険性もあるため、横幅の70%〜80%までを目安にします。

また作業性によって横幅方向で流すか、縦幅方向で流すかが決まるため、搬送方向も意識して製品を選択してください。

ローラー間の距離と脚の間隔

隣接するローラー間の距離は、搬送物の横幅から算出できます。

具体的には、縦幅を4で割った数値以下の距離が推奨されるローラーピッチです。そのため縦幅が40センチなら、10センチ以下が推奨されます。

距離を広くとりすぎると支えるローラーが減り、安全でスムーズな搬送ができなくなるため、適切な間隔を意識しましょう。

さらに、ローラー1本にかかる重量が許容範囲を超えないようにしなくてはいけません。許容範囲を超えていたら、距離を狭めて重量を分散させます。

脚の間隔は、1メートルあたりの重量を計算して、積載負荷の許容範囲を超過しないように注意しましょう。加えて、コンベア同士の接続部と45度を超えるカーブの中間部には脚を設置する必要があります。

傾斜角度

フリーローラーコンベアは、傾斜角度の設定が重要です。傾斜角度を適切に設定できればスムーズな搬送が可能となります。

逆に傾斜が急すぎると、搬送物がコンベアから落下するなどの危険性が生じるため、注意しなければなりません。

適切な傾斜角度は、搬送物の重量だけでなく、材質や底面の状態によっても変わります。同じ10kgでも、1メートルあたりカートンは5センチ、木箱は3センチ、プラスチック箱は2.5センチの傾斜が目安です。

まとめ

ローラーコンベアは、構造がシンプルなため、組み立てや改造、変更が簡単にできるのが大きな特徴です。摩擦力が少ないため、大きな力を必要とせず作業効率を上げられます。

製品選びのポイントとなるローラー幅やローラーピッチ、脚支持ピッチ、自走勾配は効率性だけでなく、安全性にもかかわるため、選定の際は十分注意しましょう。

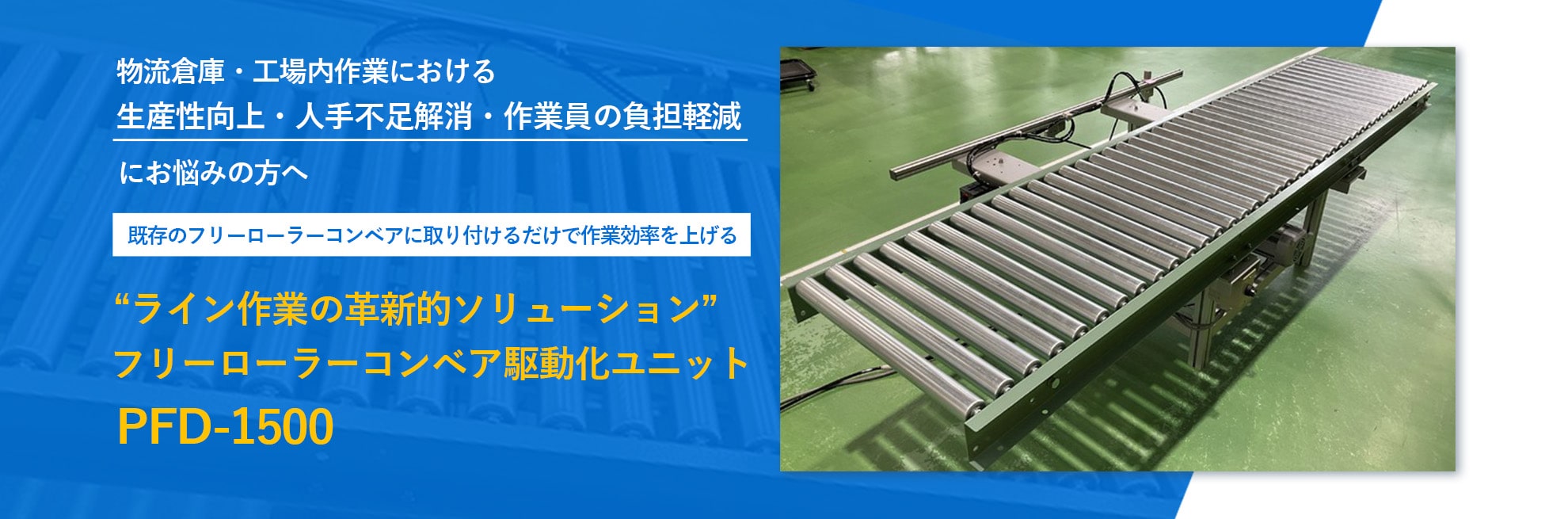

株式会社プレシードでは既存のフリーローラーコンベアに後付けするだけで駆動化を実現できる「フリーローラーコンベア駆動化ユニット PFD-1500」を開発しました。

- 駆動コンベアを導入したいがコスト的に難しい

- 自社工場・倉庫の生産性を上げたいが、ラインを停止できる余裕がない

- 自社工場・倉庫内でフリーローラーコンベアと駆動コンベアの両方を運用したい

上記のようなお悩みをお持ちの方は、低予算かつ短納期で作業効率化を図れる『フリーローラーコンベア駆動化ユニット』の活用をご検討ください。

導入に伴う相談・お見積もりは無料で承っております。